Religious and a tenore songs of Sardinia

Repertorio Tradizionale "a cuncordu"

La polivocalità sarda occupa un posto di rilievo internazionale all’interno dei repertori trasmessi oralmente. Tra i gruppi dei cantores a quattro voci, per competenza musicale, documentazione comunitaria, per varietà di repertorio, stile di ricerca e qualità delle incisioni, su Cuncordu de Orosei ha sempre primeggiato. Ho conosciuto tre degli attuali cantori nei primi anni Ottanta nel fervore dei miei studi giovanili, quando, supportato da mio padre Giuseppe Mercurio, ho iniziato a svolgere a Orosei un’estesa campagna di ricerche etnomusicologiche. Tali ricerche sono proseguite sotto la guida dell’indimenticabile magister Roberto Leydi e di Pietro Sassu, in ambito universitario. Tra i “giovani” cantori, Martino Corimbi era già allora considerato l’intellettuale del gruppo, figura di riferimento all’interno della confraternita di Santa Rughe (Santa Croce) nella quale i cantores, coordinati da tziu Antoni Maria Nanni, si ritrovavano due o tre volte la settimana, con encomiabile serietà e costanza, per esercitare la tecnica polivocale paraliturgica. Franco Sannai era basso formidabile, perla rara, capace di adattare con ottimi risultati la tecnica vocale al canto religioso e a quello gutturale profano. Cantava sempre, quando non si esercitava in confraternità era a casa di tziu Vissente Gallus, storica voche oroseina, per provare a tenore (quando non cantava si esercitava con la fisarmonica). Sempre a tenore, ma, con un altro Gruppo, cantava appassionatamente anche Giovanni Rosu, voce robusta, capace di conferire al canto quella giusta staticità e serietà indispensabili nei canti religiosi. Il più giovane del Cuncordu, Paolo Burrai possiede due doti vocali invidiabili, quelle di saper cantare con espressività e di sapersi lasciare guidare dai cantori più anziani. Ha iniziato a frequentare le confraternite, giovanissimo, per cui anche lui ha ormai consolidato un’esperienza quasi ventennale.

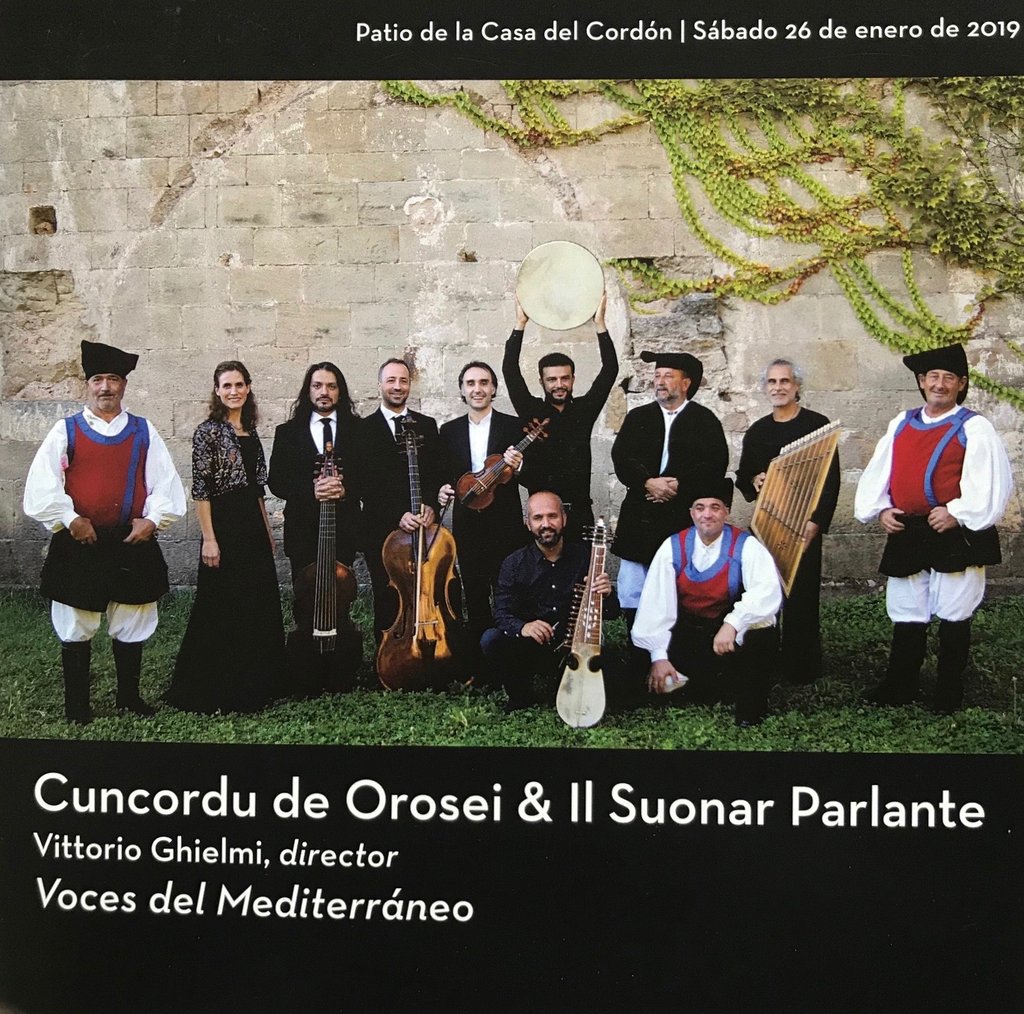

M.Corimbi, F. Sannai e G. Rosu sono tre esperti del canto polivocale sardo, che hanno studiato secondo metodi tradizionali da circa trentacinque anni. Non hanno seguito studi musicali, ma, grazie anche alla serietà dei loro maestri, sono cantori preparati e maturi, che hanno sempre dimostrato enorme sensibilità verso quanto ereditato dai propri predecessori. Da anni operano con atteggiamento selettivo. Sono consapevoli del loro valore musicale, pertanto hanno scelto di togliersi dalla mischia, nella quale tanti gruppi cercano a tutti i costi di emergere e di apparire, partecipando ansiosamente a feste popolari, rassegne e concorsi musicali. Su Cuncordu de Orosei ha scelto la linea che potremmo definire del rigore, selezionando le apparizioni esclusivamente in rassegne di qualità, tuttalpiù integrando compartecipazioni con gruppi di spessore culturale, quale quello del “ Suonar Parlante”, diretto da Vittorio Ghielmi. Come Gruppo di tradizione orale, il Cuncordu ha ben acquisito il concetto che il proprio compito non è quello di far spettacolo, ma di esportare cultura, a nome della loro comunità. Come pure ha chiaro che, nonostante la iterazione esecutiva dei canti confraternali, vi sono sempre da perfezionare e da conseguire importanti obiettivi musicali, per i quali sarà richiesto anche in prospettiva un serio ed approfondito lavoro di ricerca. Primo fra tutti quello (improbo) di riuscire a ricomporre musicalmente l’ordinarium missae.

In merito al repertorio, ritengo utile per il lettore chiarire che, fino agli anni Cinquanta, a Orosei erano attivi due gruppi polivocali di cantores, quello specializzato nell’esecuzione dei canti liturgici (sos cantores de cresia, i cantori della chiesa) e quelli delle confraternite (sos cantores de sas corfarias), specializzato nei canti paraliturgici, tra cui quelli di maggior spicco eseguiti durante la Settimana Santa.

Finché in vita, figura di riferimento per il coordinamento dei gruppi e per l’insegnamento dei canti polivocali religiosi è stato Michele Sebastiano Giacinto, noto in paese come tziu Michelli Quartu (1880 - 1959). Deceduto lui e con l’avvento del Concilio Vaticano II, i canti della messa di tradizione orale vennero definitivamente sostituiti da quelli in lingua italiana. Senza la tenacia di tziu Antoni Maria Nanni (1904-2001), stessa sorte, probabilmente, avrebbe seguito buona parte dei canti confraternali. Egli, per decenni, si impegnò attivamente per la promozione e la valorizzazione di questi canti, a partire dagli anni Settanta, supportato da motivati giovani cantores, tra cui Martino Corimbi e Franco Sannai. Tali giovani si fecero carico della salvaguardia di tutti i canti religiosi della tradizione oroseina, compresi quelli in latino, alcuni dei quali tipici della confraternita de sas Animas (delle Anime), il cui principale cantore era Angelo Mula († 1985). Tra i canti in latino del repertorio oroseino ricordiamo: Stabat Mater, Miserere, Libera me, Domine, Regina Coeli, Magnificat, Requiem etc.

Un altro gruppo di canti polivocali eseguiti dal Cuncordu oroseino appartiene al genere dei cosiddetti gotzos, in lingua sarda, a carattere prevalentemente agiografico e narrativo che, in passato, vennero impiegati per svolgere un’importante azione didattica presso le comunità locali, in prevalenza illiterate. Infatti, attraverso il canto dei gotzos si permetteva al popolo di acquisire conoscenza, in riferimento a eventi o a personaggi religiosi, riferiti di volta in volta a precisi contesti rituali.

Quanto realizzato oggi dal Cuncordu de Orosei, io ritengo sia lo sviluppo più maturo anche da un punto di vista della ricerca del percorso di salvaguardia polivocale condotto da Antonio Maria Nanni e dai suoi discepoli. A partire dalla metà degli anni Ottanta, le loro esecuzioni ebbero modo di iniziare a varcare i confini paesani. Dai luoghi di culto e dalle strade nelle quali si svolgevano le processioni rituali, il repertorio tradizionale iniziò a essere trasferito anche ai palchi nei quali si organizzarono rassegne di canto regionali. Successivamente tali canti vennero eseguiti anche in altre regioni italiane e in diversi Paesi europei.

Una delle caratteristiche accordali dei canti esegui dal Cuncordu è comprensibile tramite le leggi di acustica, e riguarda la cosiddetta “autoarmonizzazione”, ottenuta grazie a un sapiente uso degli suoni “armonici”, che permette di garantire al coro potenti sonorità a forte impatto uditivo. Maggiore è l’intonazione naturale delle 4 voci, maggiore è l’effetto ripieno. In presenza di una “stonatura” tra le voci, più evidente risulterà l’effetto dei “battimenti”. Le quattro voci dei cantores sono su bassu (il basso), sa cronta (la controvoce), sa voche (la voce) e sa mesuvoche (la mezza voce). Rappresentano, rispettivamente, la tonica, la quinta, l'ottava e la decima di un accordo maggiore. La struttura armonica delle composizioni sacro-popolari è la stessa che si ritrova nei canti polivocali profani del tenore, del cui repertorio oroseino tratterà l’amico Andrea Deplano.

La voce del bassu ha funzione di sostegno, rafforzata da sa cronta (da contra= contro, opposto) che normalmente intona a una quinta (superiore) dal basso e a una quarta (inferiore) da sa voche, ovvero la voce principale dell’ intonatore. La voce più acuta del quartetto è detta sa mesuvoche, la quale normalmente intona una terza maggiore superiormente a sa voche. Di conseguenza, se rapportata a “parti strette”, l’armonia dei cantores è racchiusa all’interno di una decima, un intervallo magico che, a mio avviso, potrebbe trovare storicamente riscontro con i principi teorico-cosmogonici della tetractis(1+2+3+4=10, numero della perfezione), filtrati attraverso il sincretismo cristiano-medievale.

Nella esecuzione dei canti polivocali oroseini, tipica è la forma responsoriale, in cui alla conduzione della vox principalis(sa voche) rispondono in prevalenza omoritmicamente le altre tre voci. Da un punto di vista musicale, è utile evidenziare che i cantores non utilizzano il corista per le intonazioni, permettendo una rinnovata freschezza nelle differenti esecuzioni di uno stesso brano, contraddistinte da un sottile ma sensibile intreccio fra le risposte emotive e pscicologico-musicali dei singoli cantori in relazione all’intonazione iniziale. Altra caratteristica dei canti del Cuncordu è l’assenza delle dinamiche (piano, forte), senz’altro una peculiarità che lo distingue dai cori di formazione accademica o da quelli folclorici d’ispirazione popolare in stile “alpino”.

I canti sacro-popolari sono stati tramandati oralmente dai cantores associati ad una delle tre confraternite (Santa Rughe, sas Animas, su Rosariu) sorte ad Orosei tra il XVII e il XVIII secolo e tutt'oggi attive. Diverse attestazioni storiche accennano all'uso del canto nelle pratiche religiose, tuttavia al momento risultano anonimi i compositori, ma è ipotizzabile che i canti sacri siano stati composti originariamente da conoscitori del linguaggio musicale colto o da musicisti che si sono avvalsi della pratica strumentale ammessa in ambito religioso. Probabilmente, seguendo una pratica contrappuntistica consolidata, composero polifonicamente delle melodie desunte dal repertorio gregoriano o da altre melodie popolari in uso, tenendo presente la funzionalità dei canti liturgici e processionali nonché la preparazione musicale dei cantores, in prevalenza analfabeti. I compositori ebbero come punto di riferimento anche la pratica delle tecniche di accompagnamento con strumenti armonici quali l'organo e, successivamente, l'armonium, gli unici ufficialmente ammessi dalla Chiesa cattolica. La trasmissione dei canti, nel tempo, avrebbe seguito i princìpi della comunicazione orale, vivificata dalla partecipazione attiva dei cantores delle diverse confraternite.

Paolo Mercurio

Repertorio Tradizionale "a tenore"

La formazione di cantori oroseini che si presenta in questo volume è costituita, per tre quarti, da interpreti di grande esperienza canora maturata attraverso decenni di pratica con partner differenti, ma avendo anche percorso larghi tratti di strada in comune. Soprattutto, ritorna al canto la magnifica mesu-voche di Giovanni Rosu dopo un allontanamento durato circa cinque lustri: quando egli si ritirava dal canto, la straordinaria contra di Francesco Busu era ancora lontana dal nascere. Tuttavia, questo giovanissimo cantore, insieme agli altri tre, si possono definire, a buon diritto, voches cursàtas.L’ultima apparizione discografica documentata vede il solista Francesco Fronteddu (1962) cantare nel dvd edito con l’enciclopedia della musica sarda nel 2012.Il bassu Franco Sannai (1959) aveva cantato fin dalla metà degli anni novanta con Fronteddu e insieme alla contra di Tore Orecchioni ed alla mesu-voche di Tore Mula. Prima ancora, il coro appena citato cantava con un’altra voce solista (Patrizio Mura) fino alla metà degli anni novanta, mentre Francesco Fronteddu intonava per un coro composto dalla mesu-voche Giovanni Rosu (1962), dal fratello di questi Gino (1960) nel ruolo del bassu e da Angelino Lillu Fara (1951) nella parte della contra.Fino al momento del ritiro di Giovanni Rosu, il coro aveva anche preso parte a dei rilevamenti etnomusicologici. L’etnomusicologo austriaco Emil Lubej li registrò nel 1988 ma non esiste pubblicazione sonora di quel rilevamento.

In precedenza, nel 1985, la sperimentata competenza canora di quei quattro giovani si attestava nel rilevamento ad opera dell’etnomusicologa polacca Bozena Muskalska. Il canto di Francesco Fronteddu e dei suoi sodali costituisce la traccia 12 della musicassetta legata al libro contenente quella ricerca musicale. Presso la sede della Confraternita di Santa Rughe venne intonato il testo Impinnana sos runzinos / in maju tiramus linos… con voce imperiosa.

I quattro venivano da esperienze importanti di apprendimento e di pratica. Nel 1980 erano guidati unicamente da Vissente Gallos subentrato come solista al diciottenne Francesco Fronteddu. Esiste documentazione ufficiale di quell’esperienza pubblicata nel 2013 nel cd allegato al libro Bidùstos dello scrivente.

Certo, avevano frequentato una scuola impropria Francesco Fronteddu, Gino Rosu, Angelino Lillu Fara e Giovanni Rosu: la scuola della tradizione popolare non mediata da libri né da cultura musicale. Francesco e Giovanni avevano solo 16 anni, Gino 18, mentre il più anziano, Lillu, aveva 27 anni. Questa era la formazione che traghettava il canto a tenore dalla vecchia guardia di Orosei alle nuove generazioni di cantori che avrebbero preso forma negli anni novanta del secolo scorso fino a proliferare nelle numerose esistenti oggi.

Nel novembre del 2013 ho intervistato, in Orosei, gli interpreti dei canti raccolti nel presente volume insieme ad altri cantori di diverse formazioni polivocali. Non c’era Franco Sannai, amico di vecchia data. La chiacchierata che ne scaturì poneva l’attenzione sui trascorsi canori di ognuno di loro nel tentativo di ricostruire la storia del canto a tenore oroseino. Francesco Fronteddu e Lillu Fara, Gino e Giovanni Rosu, avevano condiviso quel duro periodo di introduzione al canto della tradizione con cantori anziani in un’epoca fra le più difficili della storia della cultura sarda. Nel secondo lustro degli anni ’70 dello scorso secolo, la Sardegna si trovò davanti ad un bivio: sposare i processi di modernità di natura economica e sociale, veicolati dai nuovi mezzi di comunicazione di massa o ancorarsi a forme di socializzazione del passato remoto, ancorché ravvivate dalla fiorente industria discografica e dalle nascenti emittenti radiofoniche private.

L’attaccamento al patrimonio delle radici in quell’epoca di revivalismo affondava nella continuità della lingua, degli usi e dei costumi che nuovi oggetti del consumismo imperante non avrebbero potuto scalzare.

Quegli adolescenti affascinati dalle musicassette di cori di altri comuni appresero per imitazione le sonorità del canto a tenore fino a trovarsi stranieri nel proprio comune di appartenenza. Era come utilizzare altri idiomi ma non conoscere la lingua del proprio villaggio.

Finalmente si misero in cerca dei vecchi cantori oroseini che avevano inciso due dischi 45 giri nel 1964, Vincenzo Gallus voce solista, Angelo Minzone bassu, Antoni Milia mesu-voche e Francesco Busu (su ghespe) contra e pro-zio dell’attuale, omonima, contra di questa formazione. Cantori che continuavano a coltivare la tradizione del canto nei due tzilléris di Antoni Porcu e Luisu Mula in cui era ancora permesso il canto a tenore.

La formazione si era aperta alla partecipazione di altre voci di esperti cantori adulti, alcuni dei quali parenti stretti dei giovanissimi neofiti: tziu Chinnài (Jacu Innassiu) Rosu (voche, padre di Gino e Giovanni), Zenuariu Murreddu (mesu-voche),, Peppeddhu Mula Curcullèo, Nepomiceno Prammessènu Sannai (voche, nonno di Franco), Antoni Milìa (mesu-voche), Angheleddu Minzone (bassu) fratello di Peppeddu (voche).

Dapprima i cantori anziani furono riluttanti ma successivamente accolsero quei nuovi cantori perché cantando insieme si perpetuasse la tradizione. Gli anziani mantennero tuttavia quell’atteggiamento di cautela che attribuisce al maestro il dovere di rimproverare il discente.

Nei racconti di quel pomeriggio di novembre raccolsi gustosi aneddoti di “quelle serate domenicali” passate in compagnia di vecchi da cui apprendere le forme del canto oroseino.

Per lungo tempo quegli apprendisti coltivarono l’ascolto e quando gli anziani lo ritennero opportuno permisero ai giovani di entrare a far parte del cerchio del canto.

I giovani scalpitavano e domandavano di cantare perché, a loro avviso, ormai le voci erano “prontas”.

Francesco Fronteddu rammentava la durezza della replica: “Cursàtas, si nat!”

Quel cursàtas è aggettivo che conferma, se mai ce ne fosse bisogno, l’arcaicità del canto di Orosei. Una perla di inestimabile valore per la conoscenza non solo della lingua sarda ma, in particolare, del lessico che contraddistingue in misura segnica il canto a tenore e dice della remota datazione del canto polivocale isolano.

Oggi si continua ad eseguire canto, lo si illustra quasi esclusivamente in italiano nei momenti di divulgazione e, paradossalmente, si hanno gravi difficoltà ad esprimere in lingua sarda la gran parte dei concetti relativi ai meccanismi del canto, alle fasi dello stesso, alle qualità vocali… Eppure è pratica che abbiamo appreso e coltivato in ambiente popolare, con protagonisti contadini, artigiani, pastori: certamente non classi elitarie e colte. Questo però, dice di una pratica che può fare a meno del processo di nominalizzazione. Il canto si fa: nella maniera più naturale. Non si teorizza.

Così, il verbo cursare non esiste più nel deposito linguistico sociale, né è censito nei diversi vocabolari di lingua sarda. L’italianismo prontas ha sostituito l’aggettivo cursàtas che indica una voce “affinata nell’uso, come un metallo rifinito alla forgia”.

Zoseppe Rubanu Marzotto me ne attesta la presenza ad Orgosolo nella forma dell’aggettivo iscursàa per indicare “allenata”. È detto, per esempio, per una contra. Contiene il prefisso perfettivo is- che attribuisce maggiore forza al termine. L’amico Franco Corrias del tenore Murales di Orgosolo riferisce il termine anche alla domatura del cavallo e indica iscursau dopo che il sauro è stato reso docile per la monta.

L’amico Antoni Putzu, voce solista del tenore Ulianésu conosce la parola iscursàa-au, il cui significato, mi spiega, è bassu o contra foras de tèmpera, che non si intona bene con l’altra voce gutturale del coro.

Fra alcuni interpreti dorgalesi anziani, parlando del canto polivocale profano, raccoglievo la denominazione Cantu a pròaper indicare il logoramento delle corde vocali provocato con il canto. Proare significa danneggiare. Nessuno sapeva andare oltre all’evidenza del fatto che, specialmente fra gli adolescenti, la costruzione delle voci gutturali del bassu e della contra provoca dolore e afonìa per diversi giorni, fino a mettere a punto la parte vocale che poi si ricoprirà negli anni successivi. La denominazione dorgalese viene in aiuto per la spiegazione dell’etimo del termine cursatu dal sumero Kur= rottura, frattura, ostilità. La seconda parte del lemma oroseino è l’accadico sadu “destroy” distruggere, la t baroniese è spesso d in logudorese, oppure cade rispetto alla fonetica dorgalese. In questo modo si compie il significato negativo del termine cursau per sostenere l’accezione di cantu a proa.

Tuttavia, l’accezione dorgalese ci spinge nella direzione semantica contraria rispetto al termine cursatu.

La parola, nella trasposizione fonologica baroniese CURSATA, ha base etimologica nell’ accadico. Significa letteralmente “forgiato alla fornace” come un metallo, da kuru ‘kiln, furnace’ + sadu ‘to melt (down), refine’ metal. Quindi si può intendere CURSATU come ‘(voce) raffinata, forgiata’.

È palmare l’accostamento alla metallurgia per definire la costruzione delle voci gutturali del canto a tenore. Questi etimi ci proiettano nell’epoca della fusione dei bronzetti databile fra il XIII ed il VI secolo a.C.: l’indicazione massima dell’inizio della fase della metallurgia in Sardegna e la parte finale di quella fase. Per maggiore orientamento storico si rinvia alla difficoltà di datazione del bronzetto itifallico raffigurante il suonatore di launeddas datato dal prof. Giovanni Lilliu fra il VI ed il IX secolo a.C.

Così questa espressione canora, antichissima, la proponiamo per interpreti di grande esperienza e talento e di sorprendente qualità vocale, come nel caso della giovanissima contra.

Tutte le forme del repertorio del canto a tenore oroseino sono presenti in questa raccolta: talvolta nella pedissequa riproposizione della forma de su connotu come i Muttos, la Voche seria e s’Andìra o del Ballu Brincu e del Turturìnu. Nelle altre forme risalta la capacità rielaborativa di questi cantori che rileggono, alla luce di quanto appreso dai propri maestri e della loro verve creativa, i percorsi di creazione musicale di ciascuna delle parti vocali e ne riscrivono la partitura con eccezionale abilità. Su Dillu in verso ottonario non è usuale nella prassi del tenore di Orosei. Sas Grobbes si pongono come trait d’union fra il canto del Tenore ed il canto del Cuncordu, ma la vocalità del tenore attribuisce una sonorità molto apprezzabile ad un testo poetico che viene da lontano (ne è autore il poeta e cantore Antoni Maria Nanni di Orosei) e aspettava di poter essere riproposto nel repertorio del canto profano: l’ascoltatore resterà particolarmente colpito dalla potenza della contra e dalla qualità dell’intesa con il bassu e la mesu-voche.

Anche la Voche ‘e notte antica è proposta in una esecuzione assai diversa da ciascuna documentata da coro oroseino fin dal 1964 ai giorni nostri: le desinenze sonore del coro non vedono la forma mammucata in i-gni-a (versione attestata nel 1972) e la creazione è più veloce nella parte dei corfos. Di controverso, il primo segmento di sviluppo del coro dopo s’istérrita del solista, oscilla addirittura in un arco temporale compreso fra 16 e 17 secondi, a dimostrazione di un’amministrazione dell’ossigeno nel canto che non si udiva dai tempi del tenore di Oniferi dei fratelli Argiolas della seconda metà degli anni settanta, contro la media di 9-10 secondi di creazione dei cori odierni. Miracolo reso possibile dall’inaudito doppio “invito di trasposizione” della mesu-voche.

La voce di Francesco è fortemente enfatica nello svolgimento dei testi per i canti di massimo impegno: le Voches Seria e de notte antica e su Lèllere. Nell’intonare su Turturìnu e su Ballu brincu dimostra non solamente di essere in muta vona(notevolmente ispirato) ma di conoscere precisamente come si stabilisce il ritmo del ballo. La sua padronanza nella conduzione va oltre la caratterizzazione de su trattu personale; egli si fa abile pesadore nel dosare l’alternanza di artziàtae abbassàta nello stesso sviluppo: ricchezza inaudita per la Voche ‘e notte antica giocata con trasposizioni repentine nient’affatto guidate.

La mesu-voche è straordinaria, presente al massimo grado. Meravigliosa nell’interpretazione del ruolo di guida nella Voche ‘e torrare voes.

Il bassu fa capolino raramente mentre la contra è in grande evidenza grazie ad un volume emissivo poco usuale fra gli interpreti di questa parte vocale.

Sì, delle voci raffinate.

Andrea Deplano